Índice general

Estudio sobre el libro de Nehemías

1 - Introducción

El libro de Nehemías, hijo de Hacalías, no es la continuación inmediata del de Esdras. Comienza en el vigésimo año de Artajerjes (Mano Larga) es decir, trece años después de la llegada de Esdras a Jerusalén (comp. Esdras 7:7), llegada que tuvo como resultado los acontecimientos relatados en los capítulos 7 a 10 de su libro. Durante estos trece años, los «redimidos» habían caído en el oprobio y en una gran miseria. Es cierto que el templo estaba reconstruido, pero en una ciudad sin defensas, estos miserables liberados estaban en constante peligro de sucumbir bajo los ataques de sus enemigos, y la casa de Dios, objeto de su solicitud, expuesta a un nuevo saqueo.

El relato de Nehemías abarca un período de unos doce años y trata otro tema, presentando facetas muy distintas de aquel de Esdras. Al respecto de este último, hemos visto el altar restablecido en su lugar, los fundamentos del templo asentados, la casa edificada y todo este trabajo seguido de la purificación del pueblo en cuanto a sus alianzas profanas. El propósito del libro de Esdras es el culto del pueblo de Dios y el estado moral que debe acompañarle. Por otra parte, el libro de Nehemías nos habla de la restauración de las murallas, de las puertas y de las casas de Jerusalén. Si Esdras nos presenta la restauración de Judá y de Benjamín bajo el punto de vista religioso, Nehemías lo hace más bien del punto de vista civil. En el curso de este estudio, consideraremos el alcance que esta restauración tiene para nosotros.

No encontramos aquí, como en el libro de Esdras, ni a un Zorobabel como gobernador de raza real, ni a un Jesúa como sumo sacerdote, colocados a la cabeza para conducir al pueblo, ni profetas para despertarle, y ni siquiera un escriba de raza sacerdotal, como Esdras, enviado para recordarle la ley de Moisés y purificarle. Sin duda, este escriba tiene de parte del rey, la plena autoridad sobre el poder civil, pero únicamente en virtud de la confianza que su carácter moral inspira (Esdras 7:25). Tiene el derecho de ejercer esta autoridad, pero no es lo que busca. Toda su atención, todo su celo se vuelven hacia el estado espiritual del pueblo, del cual la «casa de Dios» ha venido a ser el centro.

Nehemías no es un noble, ni tiene autoridad; como ya hemos dicho, no fue investido de sus funciones, sino en virtud de la confianza que supo inspirar al rey de quien era el copero. Es en virtud de esta confianza, pero bajo la poderosa mano de Dios, quien dirige todas las casas, incluso los sentimientos de los hombres, que el rey otorga a Nehemías su misión y le concede el título de gobernador.

El carácter del pueblo, era como lo hemos visto en el libro de Esdras, el de un remanente según Dios. Después, tras un período de desaliento, viene el avivamiento, para culminar en la restauración moral, por medio de las Escrituras.

Nehemías nos presenta un cuadro diferente. De todas maneras, el estado del pueblo es degradante, ya sea moral o externo; por eso, ante esta miseria, la oposición del enemigo es en apariencia insuperable, tanto más cuando sus astucias son abundantes. Solo la gracia de Dios podía remediar a semejante estado, siendo necesario que los instrumentos que Dios emplearía, tuvieran paciencia, perseverancia y energía. Tales son precisamente los caracteres manifestados por Nehemías.

Dicho esto, sin otro preámbulo, abordemos el estudio de este libro.

2 - Capítulo 1: Misión de Nehemías

Nehemías se encontraba en Susa en la corte del mismo Artajerjes, rey de Persia, que protegió a Esdras cuando subió de Babilonia a Jerusalén. Fue en Susa que recibió de uno de sus hermanos y de algunos hombres venidos con él de Judá, noticias concernientes a los «redimidos», domiciliados en la «provincia» más allá del río, es decir en la tierra de Israel, con detalles sobre la miserable condición de la ciudad santa. Todas las noticias sobre la miseria y el oprobio del pueblo, las ruinas de la ciudad con las murallas destruidas, le llenaron de una profunda aflicción. Después de haber sido restaurado, este débil remanente estaba continuamente amenazado de ser presa de sus enemigos, conjurados para destruirle. No había aún, y esto por su culpa, establecido nada de duradero. ¿Qué habían hecho los hombres de Judá después de tantos años? Su energía, avivada durante un tiempo para purificarse del mal, les faltaba ahora. ¿Y qué pasaría después?

Esdras había previsto que la reconstrucción de las murallas de Jerusalén debía ser la continuación necesaria de la edificación del templo, si el pueblo continuaba marchando en el espíritu del avivamiento (Esd. 9:9), pero no fue este el caso. Largos años pasaron sin ningún acontecimiento que marcara la actividad o la energía; nada, sino la miseria y el oprobio crecientes.

Cuando oyó estas cosas, Nehemías, como Esdras, como todos los hombres de Dios en los días de ruina, se humilló profundamente: «Me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos» (v. 4); sin embargo, no como lo hizo Esdras (cap. 9) por un pecado positivo, sino a causa de la miseria que el pueblo había ocasionado por su falta de perseverancia y de confianza en Dios. Nehemías comienza por reconocer la fidelidad de Dios hacia aquellos que le obedecen, luego confiesa los pecados de Israel contra Dios, sin excluir en ninguna manera sus propios pecados y los de la casa de su padre y la desobediencia colectiva a su Palabra (v. 5-7). Claro que, si Dios había hecho amenazas y las había cumplido, según lo que había dicho a Moisés (Deut. 28:64), también había hecho promesas, para el caso en que su pueblo retornase a la obediencia, diciéndoles que los juntaría y reintegraría. Esto ya había tenido lugar (Deut. 30:1-6), y Nehemías intercede entonces por el pueblo restaurado: Ellos eran ahora siervos de Jehová. ¿Los desconocería Dios? Imposible. También él era siervo de Jehová. ¿Cómo no lo escucharía Dios? Nehemías identifica al pueblo consigo mismo en el servicio que, en conciencia, quiere continuar; este es su ardiente deseo en pro de la obra, sabiendo que está en comunión con la voluntad de Dios, desde el momento en que Él restauró a estos redimidos de su pueblo. Pero al mismo tiempo (y esto es lo que se encuentra en medio de la ruina del pueblo, entre todos los hombres de fe: Zorobabel, Esdras, Daniel y otros) Nehemías no trata de substraerse al yugo de las naciones, porque esto sería no tener en cuenta la infidelidad del pueblo ante Dios. Pide solamente a Jehová de darle «gracia delante de aquel varón» (v. 11). Cuando habla a Dios, nombra al rey de esta manera, porque en efecto, ¿qué es el rey para el Dios soberano, que forma los corazones de los más altos y de los más poderosos, a fin de hacerles cumplir sus designios? Cuando se encuentra ante el rey, Nehemías cambia de lenguaje y le honra como conviene (cap. 2:3), pero ante Dios, solamente a Él da honor y soberanía.

3 - Capítulos 2 al 7: Estado civil del pueblo

3.1 - Capítulo 2: Nehemías sale para Jerusalén e inspecciona los parajes

En el mes de Nisán, (que era el primer mes, el mismo que el mes de Abib cuando la Pascua era celebrada, en el vigésimo año de Artajerjes) Nehemías sirvió el vino al rey, en su calidad de copero.

Su oración (1:11) fue oída después que hubo llevado «duelo por algunos días» (1:4), es decir, alrededor de cuatro meses. El ayuno y la tristeza habían dejado huellas sobre su rostro; entonces no estaba permitido presentarse ante el rey con un rostro triste (Dan. 1:10); pero Dios se sirvió de este hecho, para poner en la boca del rey las palabras que debían dar ocasión a la súplica de Nehemías. Muchos de estos milagros, en respuesta a nuestras oraciones, forman parte de las circunstancias cotidianas de nuestra vida cristiana, aunque a veces nos pasan desapercibidos. Considerando las cosas de cerca, todo es milagro en los propósitos de Dios para con nosotros. Él desvía ciertos peligros, nos procura ciertos encuentros, impidiéndonos otros, nos da ocasiones, nos cierra determinados caminos; en una palabra, su mano está siempre presta para cumplir sus designios de gracia para con el fiel creyente o por su medio.

Así fue con Nehemías: «No es esto sino quebranto de corazón» (v. 2), le dijo el rey. Nehemías tembloroso, quizá no viendo aún la acogida deseada, presenta su súplica, pero orando de nuevo mentalmente al Dios de los cielos, para que corresponda a Sus pensamientos. («El Dios de los cielos» es el nombre de Dios, mencionado continuamente en Esdras y Nehemías, como aquel que ha dado el imperio a los gentiles. En aquel entonces ya no era conocido como el Dios de la tierra, porque habiendo dado como tal el país de su pueblo, porque este último había sido declarado Lo-ammi a causa de su infidelidad, Dios había abandonado este título que no volverá a tomar que más tarde. Véase Esdras; Dan. 2:18-19, 28, 37, 44).

Entonces se refiere inmediatamente a las ruinas de la ciudad y de sus puertas: «¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego?» (v. 3). Después pidió ser enviado a Judá para edificar Jerusalén. «¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás?» le dijo el rey. Nehemías le «señaló tiempo», probablemente doce años (véase 2:1 y 13:6).

Observemos aquí una diferencia importante entre Esdras y Nehemías, pero que, sin embargo, no significa reprobación para el segundo de estos hombres de Dios. Para el primero, solo la fe está en actividad: «Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino» (Esd. 8:22). Nehemías, al contrario, se hace recomendar a la protección de los gobernadores, más allá del río, y no se opone a que el rey le haga escoltar por los jefes del ejército y gente de a caballo (2:7, 9). Reconoce el apoyo de la nación protectora, de la cual es servidor, pero no es que le falte la fe, sino que, en estos tiempos de miseria, esta no se muestra con la misma simplicidad. Cuando el templo se terminó, Esdras solo tenía que llevar los dones a la casa de Jehová. Cuanto más importante era el tesoro que le había sido confiado, tanto más necesitaba mostrar al mundo que su fe estaba en Dios para guardar lo que Le pertenecía. Nada parecido había ocurrido con Nehemías; no se trataba aquí de dones, ni de tesoros, ni aún de salvaguardar a algunos fieles confiados a su responsabilidad. Nehemías estaba solo; su misión no debía comenzar que a su llegada a Jerusalén. Tenía que reconocer y aceptar su dependencia del poder gentil; sería entonces que tendría que mostrar su amor por la obra de Dios y su perseverancia para continuarla a través de todas las dificultades, debidas a la extrema debilidad del pueblo y a la fuerza de sus enemigos. A partir de ese momento, veremos estas cualidades manifestarse en él y a lo largo de todo el relato.

Llegado a la provincia de Judea, Nehemías se halla en contacto con los jefes hostiles al pueblo de Dios, Sanbalat y Tobías. El nombre de los enemigos había cambiado (comp. Esd. 5:6), la enemistad permanecía. Del mismo modo, el mundo sigue siendo hoy, bajo otros nombres, el mismo que crucificó a Cristo hace veinte siglos. A estos enemigos, «les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel» (v. 10).

Al llegar a Jerusalén, término de su viaje, Nehemías quiere tomar por sí mismo conocimiento de la amplitud del mal. Había llegado a Judea con los jefes y los jinetes del rey de Persia, pero cuando se trata de la obra, solo guarda la única cabalgadura que tenía, es decir sus propios recursos y no depende para nada de aquellos que el mundo podría ofrecerle. Es ahí donde su fe se manifiesta. Jerusalén estaba sin defensa contra el enemigo y su ruina era tal, que no ofrecía ni siquiera un camino por donde pudiera pasar la cabalgadura de Nehemías (v. 13-14). Era pues exactamente el lugar donde la fe estaba llamada a mostrarse. Cuando Dios nos ha confiado una obra, solo tenemos que tomar consejo de Él, y, como Nehemías, no dependemos del mundo, ni aún de los sacerdotes o de los nobles y oficiales (v. 16); principio muy importante para todos aquellos que el Señor envía. Es después de haber tomado conocimiento del mal en detalle, bajo la mirada de Dios, que Nehemías, convencido de su misión, puede animar al pueblo a la actividad para remediar la ruina.

En los versículos 17 y 18 les presenta tres motivos para incitarlos a «venir y edificar el muro de Jerusalén». El primero, la ruina y la miseria extremas en las cuales ellos mismos y la ciudad se encontraban. El segundo, la gracia de Dios que lo había alentado: «La mano de mi Dios ha sido buena sobre mí». El tercero, las palabras del rey y su socorro, ordenados por Dios, como dice en el versículo 8: «Según la benéfica mano de Jehová sobre mí». Vemos, por estas palabras, que Nehemías era de la raza espiritual de Esdras. Él contaba con Dios, quien respondía plenamente en gracia a su confianza (véase Esd. 7:6, 9, 28; 8:22, 31). Nehemías podía, como más tarde el Señor, dar testimonio de lo que había visto (Juan 3:11). Pero en vez de encontrar, como el Salvador, personas que no reciben su testimonio, encuentra para entusiasmarle, corazones impulsados por su necesidad y el sentimiento de su bajeza y tiene el gozo de escuchar de su boca estas palabras: «Levantémonos y edifiquemos». «Así», se nos dice, «esforzaron sus manos para bien» (v. 18). Todo había sido preparado por Dios: El instrumento, y los corazones para aceptar sus estímulos y sus exhortaciones.

Los enemigos Sanbalat, Tobías y Gesem, se burlaban de este insignificante remanente y lo despreciaban. ¿Cómo podían suponer, ellos que no conocían a Dios, que seres temerosos y sin fuerza podrían cumplir una obra juzgada imposible por el espíritu humano? Pero no se limitan a esto y buscan intimidar a los que ahora están decididos a ponerse manos a la obra resueltamente: «¿Os rebeláis contra el rey?», exclaman ellos; pero nada de esto le inquieta a Nehemías, que responde: «El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén» (v. 20). Es el mismo principio que caracteriza al pueblo, en Esdras 4: 3. En efecto, tanto si se trata de levantar la casa como de edificar las murallas de la ciudad, este principio no cambia. El pueblo de Dios no puede de ninguna manera asociarse al mundo, para hacer la obra de Dios, bajo cualquier forma que se presente.

Uno de los caracteres dominantes del libro de Nehemías es que la separación de lo que no era judío, está cuidadosamente afirmada y mantenida, a pesar de los principios relajados de algunos. «Vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén», está confirmado por la conducta subsiguiente del pueblo; y si sus jefes faltan de conciencia al respecto, son reprendidos y avergonzados delante de todos (véase 9:2; 10:30; 13:1, 3, 28, 30).

3.2 - Capítulo 3: La muralla

Antes de considerar este capítulo en detalle, digamos algunas palabras sobre lo que significa para nosotros la edificación de la muralla, lo mismo que hemos considerado, en el libro de Esdras, cuál era el sentido típico de la reconstrucción del templo.

Trabajar en la edificación de la Asamblea, aportar los materiales a la Casa de Dios y edificar sobre el fundamento que es Cristo son cosas muy importantes para el cristiano (1 Cor. 3:10-16); pero tiene todavía otro deber: Reconstruir las murallas de la ciudad santa.

Las murallas son a la vez una separación de la gente de fuera y una defensa contra los ataques del enemigo. Rodean y encierran la ciudad y hacen que sea un conjunto, formando así una unidad administrativa, con sus leyes, sus costumbres, su gobierno propio, bastándose a sí misma, separada de elementos extraños y salvaguardada de toda mezcla. En Jerusalén, las murallas encerraban al mismo tiempo al pueblo de Dios y defendían el santuario.

Las murallas son también, como acabamos de decir, un medio de defensa; rechazan los asaltos del enemigo y sirven a la seguridad de los habitantes de la ciudad. Si aplicamos esta descripción a las circunstancias actuales, veremos fácilmente su importancia. El testimonio de la ciudad de Dios, su habitación, la Asamblea, está arruinado por nuestra culpa, siendo invisible a los ojos de los hombres. ¿Debemos abandonarlo en tal estado de destrucción? De ninguna manera. Si tenemos la inteligencia de Nehemías, comprenderemos que es urgente agrupar a los ciudadanos de la ciudad celestial, trabajar por su unidad visible, incluso cuando sabemos perfectamente que esta unidad no existe fuera de los consejos de Dios. Si Nehemías hubiera esperado que todos los habitantes de Jerusalén, dispersados en Persia, Media y en la provincia de Babilonia, hubiesen reintegrado sus domicilios, para iniciar la reconstrucción de la muralla, su misión habría sido vana y su actividad sin uso. Una vez cercada la ciudad, Dios, como lo veremos, no la deja desierta y su Espíritu supo despertar el celo que, en cierta medida, vino a colmar el vacío producido por los ausentes. Comprenderemos además que frente al asalto, presentado por el mundo bajo la dirección de Satanás, para impedir a los fieles desamparados de perseverar en Cristo, tenemos que reconstruir la muralla que nos defienda. Esta muralla es Cristo, es Dios, es su Palabra, la Palabra de salvación y de alabanza (Zac. 2:5; Jer. 15:20; Is. 60:18; 26:1), únicas garantías que podemos ofrecer a los hijos de Dios. Comprenderemos por fin, que el deber de cada siervo de Dios es de separar la familia de la fe, los conciudadanos de los santos, de todo mal, sea cual sea la forma en que se presente: Individual o colectivo, moral o doctrinal, religioso o mundano, carnal o terrenal, para que esta familia sea visible a los ojos del mundo y que pueda ser reconocida por este último.

«Levantémonos y edifiquemos» (2:18), dijo el pueblo. No hablemos de la imposibilidad de la obra. La imposibilidad es el lema del hombre, nunca el de Dios. ¡Y aunque seamos solo dos o tres fieles, para edificar «frente a nuestras casas»; Dios nos aprobará y su buena mano estará sobre nosotros!

No obstante, nuestro trabajo no consiste solamente en levantar la muralla; nos es necesario también ocuparnos de las puertas. El enemigo sabía bien lo que hacía al consumir las puertas de Jerusalén por el fuego (2:3, 13, 17). Tanto como la muralla y aún más que ella, las puertas de una ciudad son de una importancia capital. Pueden estar abiertas para dejar entrar y salir libremente a los habitantes de la ciudad, pero también para excluir a todo elemento extranjero, culpable, contagioso o criminal que hubiera elegido allí su domicilio. Las puertas están cerradas por la noche para que los ciudadanos no dejen la ciudad en horas de peligro, pero también a fin de no dejar entrar nada que sea contrario a las leyes de la ciudad y sobre todo para impedir la entrada de traidores que, aprovechando una falta de vigilancia, podrían abrirlas al enemigo.

De igual manera, la ciudad de Dios tiene sus puertas, por las cuales el mundo y sus codicias, las doctrines mentirosas, las herejías, los falsos hermanos, pueden introducirse o ser rechazados, y que, por otra parte, están abiertas de par en par, a todo lo que es de Dios, de Cristo y de su Palabra.

¡Ay! cuando nosotros, como Nehemías, recorremos los escombros, tampoco encontramos vestigios de todo eso en la gran casa que lleva el nombre de Cristo. Pero no nos desalentemos. Si de todo corazón queremos levantar las murallas, ocupémonos también en restablecer las puertas, y la buena mano de Dios estará sobre nosotros. No reposemos, animémonos mutuamente en el trabajo. Nuestra obra no será sino débil e incompleta, pero no olvidemos que Dios lo sabe y que él la sustituirá un día por su propia obra, en la nueva Jerusalén donde las «puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche… No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero» (Apoc. 21:25-27). «Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira» (Apoc. 22:14-15).

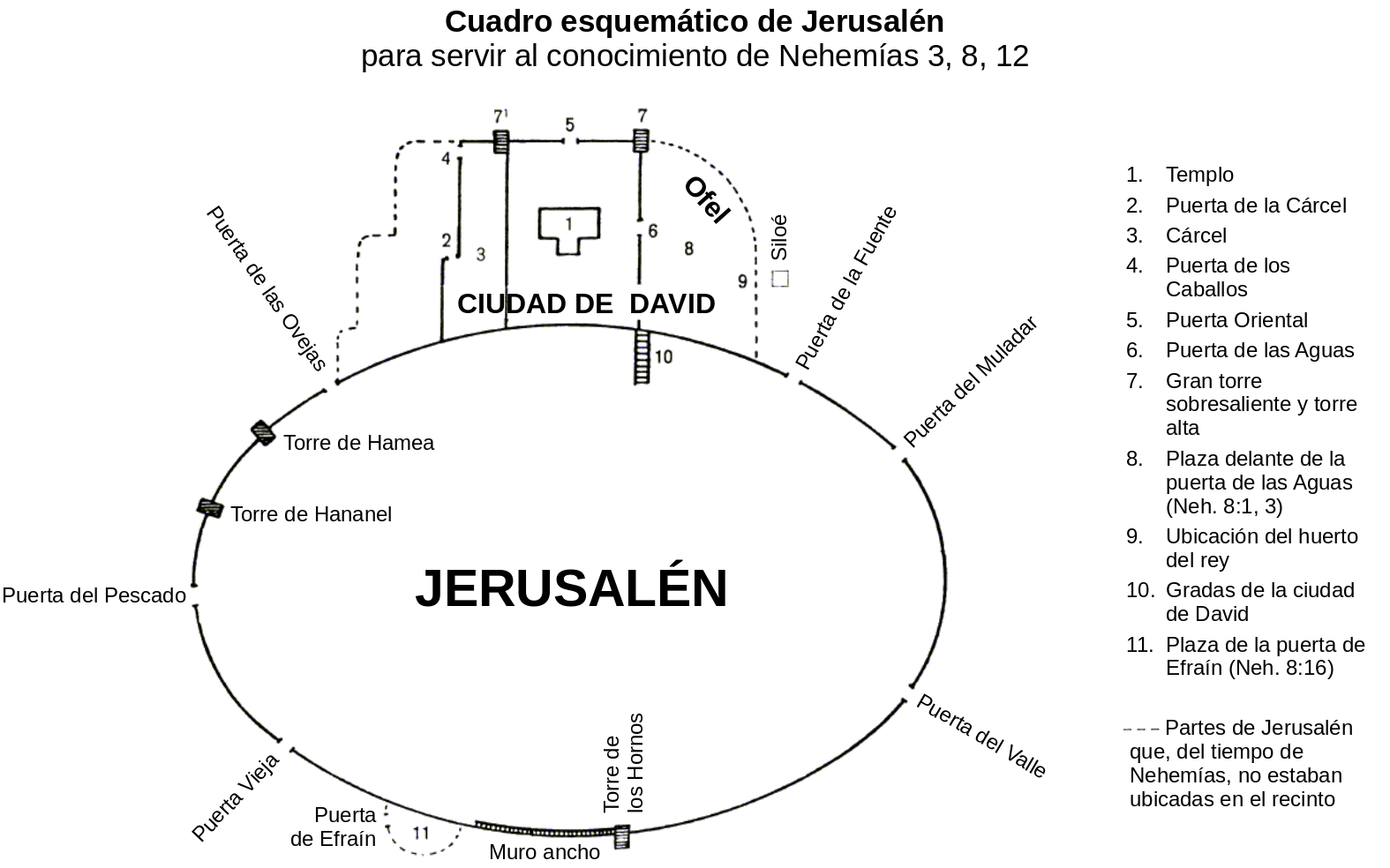

Estas palabras preliminares nos ayudarán para el examen detallado y la aplicación de este capítulo 3 que se divide en dos partes. La primera, trata de la reconstrucción de la muralla que cercaba Jerusalén (v. 1-15); la segunda, de esta reconstrucción en relación con la «ciudad de David» y el templo.

Bajo el impulso de un hombre de fe, o más bien bajo la acción enérgica del Espíritu Santo, que hablaba por este hombre, grandes y pequeños se han levantado con el corazón dispuesto a iniciar la obra.

Como es lógico, encontramos en primer lugar al jefe espiritual del pueblo, Eliasib, el sumo sacerdote, con sus hermanos los sacerdotes. «Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las Ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Hamea, y edificaron hasta la Torre de Hananeel» (v. 1). A primera vista, la extensión y ejecución de su obra parecen no dejar nada que desear. La puerta de las Ovejas era la más próxima del templo, hacia el norte. La parte de la muralla reedificada comprendía dos torres, obras particularmente importantes y difíciles. La puerta de las Ovejas estaba provista de batientes, pero le faltaban los cerrojos y las trancas (véase v. 3, 13-15). Así pues, desde un principio, esta entrada de Jerusalén no estaba bien guardada contra aquellos que hubieran querido introducirse en la ciudad. Eliasib debía tener en esto un interés particular. ¡Era aliado de Tobías el amonita, uno de los tres grandes adversarios del pueblo de Dios, y le había preparado una habitación en los atrios del templo! (13:5, 7). Un nieto de este mismo Eliasib, era yerno del segundo gran adversario de los judíos, Sanbalat el horonita. ¿Estaba mostrando aquí Eliasib su mala fe? Nadie puede decirlo, pero hay constancia de que la alianza con el mundo, imprime a nuestra obra un carácter inacabado que el enemigo aprovecha ocasionalmente. Esta negligencia es más grave todavía cuando el obrero, como aquí, tiene gran responsabilidad en medio del pueblo. Y, sin embargo, era un trabajo de mucha importancia puesto que tenía que ver con la casa de Dios, un trabajo del que Dios tenía cuidado, pero que habría dejado la puerta abierta a una pronta e irremediable ruina si no hubiera estado vigilado por Nehemías.

Junto a los sacerdotes, los hombres de Jericó edificaron (v. 2). Estos, vinieron de su ciudad (Esd. 2:34, 70; Neh. 7:36) con el propósito de ayudar a sus hermanos de Jerusalén. Su trabajo no llama la atención: No edifican ni puerta ni torre, pero contribuían a la defensa de la ciudad contra el mal de fuera. Una parte de esta tarea fue confiada a un solo hombre, Zacur, hijo de Imri. Los instrumentos que Dios emplea son muy variados, pero cada uno es útil y ninguno puede hacerse reemplazar, o escoger por sí mismo su trabajo. Que sean varios asociados o uno solo, no tienen otra cosa que hacer, sino trabajar en la obra que Dios ha asignado a cada uno.

Los hijos de Senaa (v. 3) (quizá una ciudad o un distrito en la región de Jericó) se distinguen después de los de este lugar. «Edificaron la puerta del Pescado; ellos la enmaderaron, y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos». Esta puerta, situada al norte de Jerusalén, estaba «con la puerta Vieja» particularmente expuesta a los ataques del enemigo. Es por este lado que los ejércitos asirios abordaron la ciudad para sitiarla y conquistarla. Los hijos de Senaa, conscientes de la importancia, no cesaron el trabajo hasta que los cerrojos y las cerraduras de las puertas estuvieron en su lugar.

En los versículos 4 y 5 vemos primero a Meremot, hijo de Urías el sacerdote, hombre considerado y fiel, entre las manos del cual los compañeros de Esdras habían puesto todos los dones voluntarios, enviados de Babilonia a Jerusalén (Esd. 8:33-34). Su celo va más allá que la restauración de una simple porción de muralla. Él es el primero, aunque otros le imitarán después, que repara «otro tramo» (esta en relación con la ciudad de David y el templo), delante de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. Su celo le lleva a defender al representante del pueblo ante Dios (v. 21). Lo mismo ocurrió en tiempo de los apóstoles; e igual ocurre para nosotros hoy día. La fidelidad desarrollada en un servicio de poca importancia, califica a continuación al obrero para una actividad que se relaciona directamente con Cristo, nuestro sumo sacerdote.

Mesulam, que este capítulo menciona después de Meremot, era un hombre de carácter dudoso, aliado de Tobías, a cuyo hijo, llamado Johanán, había dado su hija (6:18). Era, según todos los indicios, de raza sacerdotal, y pudiera ser que Eliasib hubiese ejercido, por su ejemplo, una influencia sobre él. A pesar de esta alianza inadecuada, hizo prueba de celo por la casa de Dios, pero nunca tanto como Meremot. Si más tarde trabajó en la «ciudad de David» es, ante todo, para garantizar su propia morada (v. 30). Después de él, Sadoc es de aquellos que no temen emprender aisladamente el trabajo, con todos sus riesgos y peligros. Al lado de estos tres hombres, restauraron los tecoítas. Estos pertenecían a una ciudad de Judá, cercana de Belén (Amós 1:1; 2 Sam. 14:2). «Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor» (v. 5). Esta falta de celo, esta indiferencia de los principales, no tuvo para el conjunto –y ojalá pudiera ser siempre así– las consecuencias tan frecuentes en parecidos casos. Al contrario, los tecoítas, que no son apoyados por sus jefes, redoblan tanto más su celo. Se les ve, en el versículo 27, reparar en la ciudad de David «otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale, hasta el muro de Ofel». Ofel, donde se encontraban las moradas de los Nethineos, o los sirvientes, estaba vinculada con una de las puertas del templo. Encontramos la citación de este lugar en Isaías 32:14: «Ofel y la torre» (V. M).

Joiada hijo de Paseah, y Mesulam hijo de Besodías (v. 6), dos hombres sin reputación en las Escrituras, reparan «la puerta Vieja», puerta situada al noroeste del recinto y, por su nombre, sin duda una de las más antiguas de la ciudad. Estos dos hombres se asocian para este importante trabajo, mientras que, para una obra similar, había sido necesario el concurso de todos los hijos de Senaa. El acuerdo de estos dos desconocidos, produce un resultado considerable, lección muy instructiva para nosotros. La palabra «junto a ellos» usada en este capítulo, falta aquí cuando se trata de su obra. Ellos ocupan un lugar aparte, no dependiendo en ninguna manera de sus hermanos, aunque contribuyan a la obra común. Hombres como estos adquieren categoría. Su trabajo denota una gran conciencia; nada falta a la puerta que construyen, ni maderaje, ni batientes, ni cerraduras, ni cerrojos. Además, sirven de modelos a los otros.

En efecto (v. 7) Melatías, un Gabaonita y Jadón el Meronotita, un galileo, reparan «junto a ellos». El origen obscuro o despreciado de estos dos personajes no lo es a los ojos de Dios, aunque lo sea a los de los hombres.

Uziel, hijo de Harhaía de entre los plateros y Hananías, de entre los perfumeros (v. 8), no están asociados como sus predecesores, aunque trabajen en común. Sus funciones, que servían al lujo del mundo, no eran incompatibles con la reconstrucción de la ciudad de Dios, porque el Señor escoge sus obreros en todas partes y en todas las posiciones, y no donde los hombres estarían tentados de exclusivamente buscarlos. [1]

[1] Cierta obscuridad en el texto haría pensar que los caldeos no habían destruido completamente este lado de la muralla (así como «el Muro Ancho»), lado del cual la «puerta de Efraín», que no se menciona aquí, formaba parte (véase 8:16). La «plaza» de la puerta de Efraín, cercada antiguamente por la muralla, me parece que no estaba comprendida en la reconstrucción (véase el cuadro).

Esta misma observación se aplica a Refaías, hijo de Hur, «gobernador de la mitad de la región de Jerusalén» (v. 9). Ocurre lo mismo con Salum, hombre considerado, que cumplía las mismas funciones que Refaías; sobre su persona, la Palabra añade solamente: «Él con sus hijas» (v. 12). Aquí el trabajo está en manos de mujeres que, como se trata de un trabajo público, lo hacen bajo la responsabilidad y en la dependencia de su padre. Pero es sorprendente verlas, por amor hacia la ciudad de Dios y la restauración de su pueblo, someterse a una obra para la cual su sexo no era llamado y en la que sus fuerzas parecerían insuficientes.

Jedaías (v. 10) restaura «frente a su casa». Su primera preocupación es de preservar su propia familia de las invasiones del enemigo. Igualmente hicieron Benjamín, Hasub y Azarías (v. 23), como los sacerdotes y Sadoc (v. 28-29). Todos estos, dieron la preferencia a poner a los suyos al abrigo; y cómo, en todos los tiempos, esto es deseable y provechoso entre los santos. ¿Cómo ser defensor del pueblo de Dios, si no se sabe garantizar a su propia casa del mal? Este mismo celo hizo honor a Gedeón, cuando fue llamado a juzgar a Israel (Jueces 6:15-35).

En el versículo 11, el ejemplo de Jedaías y de Mesulam continúa trayendo frutos. Dos hombres, Malquías y Hasub reparan la torre de los Hornos, que dominaba toda la muralla al occidente, trabajo muy importante tanto para señalar los peligros como para la defensa; pero, ellos dos, emprenden aún «otro tramo», prueba de su celo infatigable.

Hanún y los moradores de Zanoa (v. 13) repararon la puerta del Valle al sudoeste de la ciudad, con el mismo cuidado que los hijos de Senaa; pero hicieron, además, mil codos del muro hasta la puerta del Muladar, al sudeste, es decir, toda la parte de la muralla que mira directamente al sur. ¡Qué celo! y tal parece Hanún (si siempre es el mismo) que no se contentó con esto, porque se dice en el versículo 30 que él reparó otro tramo.

Malquías, hijo de Recab (v. 14) conocido jefe, repara la puerta del Muladar al sudeste. Es el primero que, estando solo, edifica una puerta. Mencionemos su calidad de Recabita, que lo califica para la perseverancia de la fe.

Salum (v. 15) otro considerado gobernador, va más allá todavía. Repara él solo la puerta de la Fuente al oriente, la pone en estado de defensa y hace también «el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David». ¡Bienaventurado Salum y cuán digno de respeto y de la gratitud del pueblo! La puerta que protege, las aguas que refrescan y curan, las sombras que reposan, entran en el círculo de su actividad. ¡Jerusalén le debe el disfrute de estas bendiciones inestimables, resultados de su energía para procurar el bien de sus hermanos!

Con el versículo 16, abordamos la ciudad de David, propiamente dicha. Partiendo del norte de esta ciudad, construida, con el templo, sobre la montaña de Sion, hemos recorrido el contorno de la ciudad, para llegar al sur de la ciudad de David, al graderío por el que se desciende. Solo falta reparar la última y más importante parte de la ciudad santa, preservada por su posición y su elevación por encima del valle de Cedrón, de todo ataque directo del enemigo. La topografía incierta de esta región hace ciertos detalles difíciles de comprender, pero no teniendo más que un interés muy secundario para el propósito de estas páginas, pueden ser fácilmente omitidos. Observamos que después del versículo 16, las palabras «junto a ellos» son generalmente reemplazadas por «después de él», lo que parece indicar que la obra pudo ser emprendida por varios lados a la vez.

Nehemías hijo de Azbuc (v. 16) nos es desconocido como muchos otros, bien que ocupe aquí una posición eminente. Él abre, por su actividad, el acceso a los trabajos más importantes.

Los versículos 17 a 21 nos hacen conocer el trabajo de los levitas. Rehum había subido con Zorobabel (12:3). Es más tarde uno de los firmantes de la alianza (10:25); de igual manera Hasabías (10:11) que repara «por su región» y que es también un jefe de los levitas especialmente establecido para la alabanza (12:24). Estos dos hombres están de todos modos calificados para trabajar el uno junto al otro. Bavai (v. 18) tiene la misma dignidad y el mismo distrito que Hasabías, pero no es mencionado más adelante. Ezer ocupa buen lugar durante el encuentro de los coros, en la dedicación de la muralla (12:42). Baruc (v. 20) parece ser hijo de este Zabai, que en Esdras 10:28 había tomado una mujer pagana. Semejante hecho, ocurrido en su familia, debía producir en este hombre piadoso un aumento de vigilancia para preservar el estado sacerdotal de contactos profanos. Restauró «con todo fervor» desde el ángulo hasta la entrada de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote, quien, como hemos visto, tenía una urgente necesidad de esta solicitud. Meremot (v. 21) ya mencionado en el versículo 4, había sido fiel desde el principio. Siente, como Baruc, y aún más que él, el peligro que amenaza al sumo sacerdote. Su segunda porción en la obra es de las más preciosas; repara de acuerdo con Baruc «desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib».

Desde el versículo 22, encontramos a los sacerdotes; los de la llanura del Jordán no parecen haber tenido un propósito especial. Benjamín (v. 23) tomó parte más adelante en la dedicación de la muralla (12:34). Hasub firmó la alianza (10:23). Azarías, que como Benjamín y Hasub busca preservar su casa, es distinguido más tarde muy particularmente: Explica la ley al pueblo (8:7), sella la alianza (10:2), toma parte en la dedicación de la muralla (12:33). No se habla del «otro tramo» de Binúi (v. 24) lo que parece indicar que ayudaba a Azarías en la protección de su casa. Este Binúi sella la alianza en el capítulo 10:9. Palal repara teniendo bajo sus ojos a los testigos de la autoridad real y del juicio de los culpables (v. 25). En este versículo encontramos a Pedaías hijo de Faros. Varios de sus hermanos habían tomado mujeres paganas (Esd. 10:25). Asiste más tarde a la lectura de la alianza (8:4) y hace las reparticiones entre los Levitas (13:13). Parece ocuparse aquí de la porción de los servidores (Nethineos) en Ofel (v. 26). Los sacerdotes (v. 28), como muchos otros, toman muy a pecho su propia casa, mas parece que no se ocupan de la «puerta de los Caballos». Sadoc, hijo de Imer (v. 29), no es el mismo Sadoc del versículo 4. Uno u otro sella más tarde la alianza (10:22) y es establecido sobre los almacenes (13:13).

Semaías, hijo de Secanías, es el guardián de la puerta Oriental, puerta principal de la muralla del templo. Su nombre se encuentra más tarde en todas las grandes ocasiones. Si Secanías, su padre, hubiera sido guardián de la puerta, Jerusalén habría corrido un gran peligro a causa de Tobías (6:18). Hananías y Hanún reparan un segundo tramo (v. 30; comp. v. 8 y 13). Malquías (v. 31) había tomado una mujer pagana (Esd. 10:25 o 31) y se había purificado. En el versículo 32, un gran número de plateros u orfebres y de comerciantes se ponen a trabajar y completan las murallas de la ciudad de David hasta la puerta de las Ovejas, donde el trabajo había comenzado.

La mayor parte de estos hombres adquieren, como hemos visto, una categoría por su celo en edificar la muralla de la ciudad de David. ¿No deberíamos nosotros sacar una lección para nosotros mismos? El mutismo y la incapacidad de tantos hijos de Dios en el ministerio, ¿no proviene en gran parte de que cuando al principio Dios colocaba ante ellos un trabajo que realizar para Él (trabajo que requería esfuerzo, perseverancia y sacrificio de su tiempo) prefirieron, como los principales de los tecoítas, no doblegarse al servicio de su Señor?

3.3 - Capítulo 4: Obstáculos de fuera

El capítulo 3 nos ha ofrecido un resumen completo e ininterrumpido de la reconstrucción de los muros de Jerusalén; el capítulo 4 nos enseña lo que ocurre durante el desarrollo de esta obra. «Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él, Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará» (v. 1-3).

Estos enemigos encarnizados de los judíos les odiaban tanto más que ellos mismos tenían algún conocimiento del verdadero Dios. Sanbalat estaba a la cabeza de las fuerzas de Samaria, donde el culto idólatra no estaba completamente separado del culto de Jehová. Esto es lo que se encontrará siempre. La mezcla de lo verdadero con lo falso, en materia de religión, es mucho más hostil al testimonio cristiano que el simple paganismo. El mundo, que ha compuesto su religión de la Biblia y de los evangelios, y ha hecho su credo de ciertas verdades de las Escrituras, está frecuentemente a la cabeza de esta oposición. No puede soportar a aquellos que construyen la muralla y las puertas de la ciudad de Dios, porque estas defensas son contra él. Su hostilidad comienza por la burla que asusta a los tímidos, más que el odio. Era una de las armas de Sanbalat (2:19; 4:1). Todos experimentamos fácilmente la influencia de esta, si nuestros corazones no han roto con las antiguas asociaciones mundanas. En este caso, tendremos miedo del ridículo y del desprecio, y retrocederemos ante una comunión pública con este pueblo humillado, con estos «débiles judíos», que tienen la pretensión de reparar las brechas y ayudar a sus hermanos a rechazar los ataques del adversario.

En los versículos 4 y 5, Nehemías reclama la venganza de Dios sobre estos hombres «porque se airaron contra los que edificaban». Nosotros no podemos dirigir a Dios semejante súplica, porque nuestro clamor ante él no es, y no puede ser, sino aquél de la gracia, pero lo que nosotros sabemos, es que Dios siente como un ultraje, la enemistad del mundo contra la familia de la fe. «porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan» (2 Tes. 1:6). Además, de lo que sí estamos ciertos, es que la oposición del enemigo, no impedirá que la obra de Dios se realice. No necesitamos más que la fe que se confía en Dios y el Espíritu que fortifica nuestros corazones para la obra. Nehemías añade: «Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar» (v. 6). Que se trate de defender Jerusalén o de conquistarla, estos principios permanecen inmutables. Tobías dijo: «Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará», pero dijo Nehemías: «Edificamos, pues, el muro». Los jebuseos decían a David: «Tú no entrarás acá, pues aun los ciegos y los cojos te echarán»; pero David «tomó la fortaleza de Sion» (2 Sam. 5:6-7)

Acabamos de ver la oposición que encontró la edificación de la primera mitad (v. 6) de los muros de Jerusalén; pero cuando las brechas comienzan a cerrarse, la ira de los enemigos aumenta. «Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño» (v. 8). ¿Qué será de este pobre pueblo, no frente a la reacción de individuos aislados, sino frente a una coalición animada de un mismo designio asesino? Aprendemos en el versículo 9 que, ante casos parecidos, dos cosas son necesarias: «Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche». La primera, es la confianza solo en Dios y la dependencia de él, expresada por la oración. «Entonces oramos a nuestro Dios». Él es el gran recurso. Esta convicción, hace decir a Nehemías un poco más tarde: «No temáis delante de ellos; acordaos del Señor, grande y temible» (v. 14), y todavía en el versículo 20: «Nuestro Dios peleará por nosotros». Es ahí que está nuestra fuerza: Ella está en Dios y nos es siempre ofrecida cuando tomamos ante él una posición de dependencia. La segunda, es la vigilancia: «Y por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche». Entonces, estas dos cosas son inseparables: «Sed, pues, sobrios, y velad en oración» (1 Pe. 4:7).

¡A pesar de estas palabras, el desaliento se apoderó de Judá! «Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro» (v. 10). ¿Cuántas veces, cuando la tarea es abrumadora y el enemigo poderoso, no hemos visto que este desaliento se produce, o lo hemos experimentado personalmente? El fardo es demasiado pesado, hay demasiados escombros, y no podemos edificar el muro. Sin duda aquellos que razonaban así no se habían asociado a la oración de Nehemías o al establecimiento de los centinelas. En lugar de mirar a Dios, miraban a ellos mismos y a los obstáculos.

Si Nehemías hubiera escuchado estas quejas, ¿qué habría ocurrido con Judá, puesto que durante ese tiempo el enemigo se aprovechaba de todo? «No sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos» –decían los adversarios– «y los matemos, y hagamos cesar la obra» (v. 11).

Otro hecho penoso se añade a esta confusión. Los judíos que habitaban cerca de los enemigos, vienen hasta diez veces para avisar a los trabajadores de Jerusalén. Aparentemente estos judíos no tenían malas intenciones, pero sus relaciones con los adversarios no eran el elemento necesario para fortificar el corazón del pueblo. Cuántas veces hemos escuchado en días turbios, avisos procedentes de esos vecinos: ¡Desean haceros mal y el enemigo es poderoso! ¡Tened cuidado que, si persistís, provocaréis un ataque general! Observad que estos informadores no tenían ningún remedio que proponer, sino que aumentaban así los temores de los débiles. Pero, en esas advertencias, el hombre de Dios, ya convencido del camino que ha de seguir, obtiene nueva fuerza y se fortifica. Gracias a la energía que encuentra en la comunión con Dios, la escena cambia y aquellos del pueblo que no eran hasta aquí más que trabajadores, se hacen soldados, prestos a rechazar al enemigo.

Nosotros, cristianos, debemos también, para trabajar eficazmente en la obra de Dios, en los días difíciles que vivimos, revestirnos de estos dos caracteres: La perseverancia y la energía. Aquí encontramos diversas categorías de combatientes. En el primer momento, cuando el ataque es inminente, todos, sin distinción, toman las armas. «Puse al pueblo», dice Nehemías, «por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos» (v. 13). Así todo estaba previsto: La espada para el combate cuerpo a cuerpo, la lanza para mantener al enemigo a distancia, el arco para alcanzarle de lejos. Para nosotros, la Palabra de Dios incluye a la vez todas estas armas, cuyo propósito es el de combatir por nuestros hermanos (ved que se nombran en primer lugar), por nuestros hijos e hijas, por nuestras mujeres y por nuestras casas (v. 14).

Cuando a continuación esta actitud decidida hubo disipado el consejo del enemigo, volvieron «todos al muro, coda uno a su tarea» (v. 15). «Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas» (v. 16), es decir, las armas ofensivas y defensivas. Los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra, tenían la espada. Y, en fin, coda uno de aquellos que edificaban tenía su espada ceñida a su cintura.

Todos estos hechos, contienen una enseñanza para nosotros. Defender la obra de Dios contra el enemigo es, en ciertos peligros apremiantes, deber de todos. En otros momentos, esta actitud exclusive podría tener como resultado un retraso de la obra. La armadura ofensiva y defensiva se confía entonces a determinados hermanos. Pero aquellos que ayudan en el trabajo y aquellos que trabajan a tiempo completo, no deben jamás desistirse de la vigilancia. Y si no pueden tener el arma en la mano, que ciñan la espada a su cintura. Que ningún hijo de Dios deje enteramente a otros el cuidado de servirse de la Palabra, esta espada de dos filos. Unos pueden estar más calificados que otros para aplicarla en todo momento y en toda circunstancia; pero no es menos cierto, que debemos llevarla todos por doquier, y que cada miembro de la familia de Dios debe poder utilizarla en cada ocasión.

Evidentemente, semejante actitud no puede convenir al enemigo. En el momento en que los trabajadores ciñen sus espadas, aquél habría podido decirles: Confiad vuestras espadas a otros más calificados para combatir. Ocupaos de vuestra obra y no busquéis hacer dos cosas a la vez. No os inquietéis del resto, y todo irá bien. No, responde el trabajador; todo no irá bien si yo me dejo engañar por vuestras palabras. Dejar al Señor obrar es un privilegio inapreciable, pero ¿no tengo yo que combatir por él? Decir: El Señor obrará, cuando yo abandono la espada del Espíritu, la vigilancia, la oración, la perseverancia, es una derrota segura.

Pero aun esto no es suficiente. Nehemías dijo a los jefes: «La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros; nuestro Dios peleará por nosotros» (v. 19-20). Para ser eficaz, el trabajo debe ser un trabajo colectivo. Cuando el enemigo se presente, los fieles no deben estar dispersos, pues si no hay resistencia de conjunto sobre el punto de ataque, sucumbirán seguramente. El adversario se aprovecha de la dispersión de los hijos de Dios y lo que le es más adverso es su reagrupamiento, porque sabe que así sus fuerzas se multiplican. Y es así que su primer cuidado cuando les ataca, es sembrar la discordia y las divisiones entre ellos. Por esto, el llamado divino: «Reuníos allí con nosotros», resuena todavía por todas partes, como en los días de Nehemías. Nosotros tenemos un punto de reunión. Reunámonos alrededor del Jefe. La trompeta ha sonado ya lo bastante fuerte como para que todos la hayan oído. Apresurémonos y no digamos: Mi obra me basta. No, dice el Jefe, no basta, porque si el enemigo os encuentra aislados, os destruirá junto con vuestra obra. El peligro es amenazador. Agrupémonos en lugar de dispersarnos. Oigamos lo que el Espíritu dice a las asambleas. Es bueno construir delante de su casa, pero hay intereses generales del pueblo de Dios que reclaman toda nuestra energía para el bien de nuestros hermanos. Es para esto que la trompeta nos alerta. Pronto, cuando el combate termine, la trompeta nos congregará por última vez, allí donde ya no habrá nada que construir, ni que defender, donde gozaremos en paz de un reposo eterno.

3.4 - Capítulo 5: Obstáculos de dentro

El capítulo 4 nos ha mostrado la necesidad de estar armado para cumplir la obra del Señor, porque a cada instante se nos puede llamar a combatir al enemigo.

El capítulo 5 nos hace asistir a una escena muy humillante. Si el testimonio del pueblo hacia el exterior iba acompañado de una actividad digna de elogios, su testimonio para con el interior, dejaba bastante que desear y estaba estorbado por hechos escandalosos. ¿Dónde estaban las relaciones fraternales entre los miembros del pueblo de Dios? ¿Se encuentra abnegación, piedad, simpatía para con los pobres y se manifiesta el amor tal como se debiera? No; «entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos» (v. 1). ¡Un gran clamor, quejas y recriminaciones perfectamente justificadas!

Los pobres pedían trigo para vivir (v. 2). ¿Dónde está el amor? Cuándo era necesario que los ricos de entonces, al ejemplo de Cristo, dieran sus vidas por sus hermanos ¿les ayudan en las cosas ordinarias de la vida? «El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?» (1 Juan 3:17), o como también es dicho: «Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma» (Sant. 2:15-17).

Otros decían: «Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas, para comprar grano, a causa del hambre» (v. 3). ¿Quién había abusado de ellos cuando, sufriendo hambre, necesitaban pan? Sus propios hermanos, aunque la ley de Moisés lo prohibía. El israelita podía prestar a los extranjeros, pero no podía exigir interés de su hermano (Deut. 23:19-20; Éx. 22:25). Así el amor del lucro, les había hecho cometer este gran pecado.

«Y había quienes decían: Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos; y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros» (v. 4-5). Este tributo del rey (Esd. 6:8 y 4:20) les era exigido. Era necesario que cada uno pidiese prestado a su hermano sobre sus campos y sus viñas –y así no pudiendo reembolsar su deuda, no solamente la tierra dejaba de pertenecerles, sino que debían empeñar a sus hijos como esclavos, sin poderlos rescatar, porque los campos estaban en manos de sus hermanos. ¡Qué suerte tan miserable! Esto nos demuestra que un testimonio exterior correcto, no es una seguridad para nosotros, porque podría convertirse en una tremenda trampa en nuestra vida práctica, puesto que la satisfacción de ocupar una posición, separados del mundo, puede alimentar nuestro orgullo espiritual y hacernos pasar ligeramente sobre nuestra relajación moral en el trato con nuestros hermanos. Era también contra este peligro que Jeremías ponía al pueblo en guardia: «No fieis en palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras; si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda… os haré morar en este lugar» (Jer. 7:4-7).

Ante este desorden, Nehemías se irritó mucho. No buscó consejo de nadie sobre lo que debía hacer, como tampoco la noche en que dio la vuelta a los muros de Jerusalén. Sabia por sí mismo cual era su deber tanto sobre el testimonio público, como en cuanto a la vida moral de la asamblea. No temió desenmascarar a los principales delante de una gran congregación; el respeto humano no lo frenaba cuando se trataba de la verdad. Es así como Pablo reprendió a Pedro, delante de todos, en Antioquía, y le resistió a la cara, porque era de condenar (Gál. 2:11, 14). Nehemías muestra aquí a los nobles y a los jefes que sus hermanos, que moraban entre las naciones, obraban de otra forma y mucho mejor que ellos. Aquellos habían rescatado a sus hermanos, vendidos como esclavos a los gentiles, y aquí ¡ellos querían venderlos! ¿Y es a nosotros que se venderían? ¡Qué vergüenza!

¿No podemos sacar de estas cosas una enseñanza para nosotros? Hay hermanos que, con el pensamiento puesto en el mundo de muchas maneras, se conducen frecuentemente mucho mejor, por su abnegación para con sus hermanos, que otros que insisten con fuerza sobre la separación exterior. Si estas dos cosas no concuerdan, el testimonio cristiano no tiene valor real. Pero no olvidemos que el mundo se impresionará más por un testimonio dado bajo la forma del amor fraternal, que bajo aquella de la separación exterior. Es por lo que Nehemías dijo a los principales: «No es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras?» (v. 9).

Su propia posición, la abnegación sin reserva para su pueblo, el renunciamiento a sus propios intereses, le permitían a Nehemías hablar así. Su conducta privada estaba de acuerdo con su conducta pública. Podía decir: «Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad; y todos mis criados juntos estaban allí en la obra» (v. 15-16). El tenía también el derecho del gobernador, es decir, de ser alimentado a costa del pueblo, a lo que renunció. De igual manera, el apóstol Pablo en Corinto. Aquel que sirve al altar, tiene el derecho de vivir del altar, y esto es para todos los ministerios, pero Pablo no aceptó nada de los corintios, a fin de servir de ejemplo a esta querida asamblea, que peligraba, por causa de aquellos que la despojaban. Nehemías utilizaba su propio haber para alimentar cada día a 150 judíos y jefes, sin contar los huéspedes ocasionales. Estaba, pues, calificado para exhortar, y aún más para exigir que esta situación cesase.

Gracias a Dios, él tuvo el gozo de recibir una respuesta. Sus exhortaciones ¿alcanzaron profundamente la conciencia de aquellos que habían pecado? No sabríamos decirlo. En todo caso, sus palabras parecen algo frías para gentes humilladas y contritas: «Lo devolveremos, y nada les demandaremos; haremos así como tú dices» (v. 12). Pero, fuera lo que fuera, ellos obedecieron y este simple acto de obediencia produce el gozo en Israel: «Y respondió toda la congregación: ¡Amén! y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto» (v. 13).

Nehemías se volvió entonces hacia Dios, como lo hará frecuentemente en lo sucesivo: ¡«Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo»! (v. 19). Su sencillo corazón está seguro de que Dios le aprueba; es con una buena conciencia, que puede presentarse delante de Dios y de los hombres. Ha abandonado todos los derechos de gobernador (Tirsatha) por el servicio de Jehová y de su pueblo, y no duda de que es agradable a Dios. Lo que da tal autoridad a sus exhortaciones, es que puede decir con toda verdad: Marchad según el modelo que habéis visto en mí.

3.5 - Capítulo 6: Ataques personales

Hemos señalado más arriba que el capítulo 3 contenía una descripción de conjunto, comprendiendo todo el período en que la muralla fue reconstruida. Los capítulos 4 al 6 nos presentan las dificultades que el pueblo encontró durante ese trabajo. El capítulo 4 nos ha hablado del esfuerzo de los enemigos para obligar a los obreros a cesar su trabajo. Este esfuerzo fue quebrantado por la energía de Nehemías, que hizo tomar las armas a los hombres de Judá, sin abandonar su carácter de obreros. Hemos estudiado en el capítulo 5, la acción de Satanás para crear el descontento y las disputas entre hermanos llamados a una obra común. El ejemplo de Nehemías, sacrificando sus derechos y sus intereses para el bien de sus hermanos, sirvió poderosamente para apaciguar los espíritus, procurando el contentamiento y la paz. El capítulo 6, del que vamos a ocuparnos, nos presenta el asalto de los enemigos bajo una nueva forma. Nehemías era el instrumento empleado por Dios, en estas circunstancias tan difíciles: Los adversarios trataron de suprimirlo. Si su plan triunfaba, toda la obra caería con el siervo a quien Dios la había confiado. Este intento, el más peligroso de todos, fue contrarrestado, como lo veremos en el curso de este capítulo. Nehemías muestra aquí raras cualidades para resistir al asalto del enemigo; pero lo que resalta en él, es su plena confianza en Dios y una absoluta desconfianza de sí mismo. Su confianza se traduce en el versículo 9, por estas palabras: «¡Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos!» Sabe que él no tiene ninguna fuerza y la busca en Dios.

El ataque dirigido contra la persona de Nehemías presenta dos caracteres sucesivos que debemos tener en cuenta. El más peligroso viene, como siempre, el último. El enemigo usa de una hábil progresión en esta empresa, y no es sino al final que lanza sus mejores tropas de reserva contra aquél a quien quiere destruir. En los versículos 1 a 9, el ataque viene de fuera; en los versículos 10 a 14 es infinitamente más peligroso, porque nace en el recinto mismo de Jerusalén.

(V. 1 al 9). La muralla estaba reconstruida, pero los batientes de las puertas no estaban todavía colocados. En pocos días, la ciudad iba a estar al abrigo de toda sorpresa. Antes de que sea demasiado tarde, el enemigo se apresura para sacar provecho de esta deficiencia. Se trata en primer lugar de suprimir al conductor del pueblo. Sanbalat y sus socios le invitan a una conferencia «en alguna de las aldeas en el campo de Ono». Nehemías les respondió con gran prudencia: «Yo hago una gran obra, y no puedo ir; porqué cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros» (v. 3). Opone a la sugerencia por la que se busca sorprenderle, la importancia de su trabajo. Es como el «Ocúpate en estas cosas» de 1 Timoteo 4:15.

Esta negativa no desalienta al enemigo. Ocurre frecuentemente, en efecto, que empezamos por rechazarle categóricamente y luego, cansados de luchar, terminamos por ceder. Tras cuatro infructuosos ensayos, Sanbalat intenta una quinta vez con una astucia de lo más peligrosa. Envía a su criado con una carta abierta en su mano. Todo el mundo podía conocer su contenido, el enemigo no ponía obstáculos para hacerla conocer, porque era necesario que las acusaciones y las amenazas contenidas en la carta llegasen a oídos del pueblo, para conseguirle simpatizantes a Sanbalat.

Estas acusaciones y amenazas estaban resumidas en cinco puntos:

- Se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros.

- La construcción del muro no tiene otro propósito.

- «Y aun se dice» (V.M.) (¡Cuánto asustan a las almas los rumores!) de que tú tienes ideas ambiciosas. Piensas ser el rey y vas a ser acusado de querer sustituir al Soberano.

- Este propósito, siempre de acuerdo con los rumores que corren, buscas realizarlo a través de profetas establecidos por ti, para que digan: ¡Hay un rey en Judá!

- ¡Ahora se van a comunicar estas cosas al rey!

En esto, había motivos para hacer doblegar al más valeroso. Sospechas sobre el carácter y el propósito del siervo de Jehová; temor de ver su conducta calumniada ante el rey, ¡quien había puesto su confianza en él! La conclusión de la carta era una invitación, repetida por la quinta vez: «Ven, por tanto, y consultemos juntos» (v. 7).

Nehemías no ignora las intenciones del enemigo; sabe que para que huya, hay que resistirle; y así opone la verdad a las mentiras que tratan de asustarle: «Entonces envié yo a decirle: No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas» (v. 8). Además, acompaña, según su costumbre, sus actos con la oración a Dios: «¡Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos»! (v. 9). ¡Qué bien hace el confiarse en Dios! Si el enemigo viene a nosotros, no le temamos: Encontraremos en el momento conveniente la liberación, si perseveramos en la oración.

El segundo esfuerzo de Satanás, más peligroso que el anterior, nace en la misma Jerusalén (v. 10-14). Semaías, de posible origen sacerdotal, asume aquí el papel de profeta y se dirige como tal a Nehemías: «hablaba aquella profecía contra mí» (v. 12). Cuando Nehemías vino a su casa, Semaías se había encerrado, pues simulaba tener miedo, mientras que no tenía motivos para temer. Este hombre estaba pagado por Tobías y Sanbalat: El amor del dinero, hacía de él un traidor. Dijo: «Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte; sí, esta noche vendrán a matarte» (v. 10). Sitúa a Nehemías ante una alternativa: Huir, presa del miedo, o refugiarse en el templo (donde solo los sacerdotes tenían acceso) a fin de escapar a los asesinos. Si él hubiera huido, habría sido acusado de tener una mala conciencia; si se hubiese refugiado en el templo, habría sido acusado de profanarlo, desobedeciendo a las órdenes formales de Dios. De cualquier manera, Nehemías habría estado comprometido en una dirección de pecado lo que le hubiera dado un mal renombre, cubriéndolo de oprobio (v. 12).

La respuesta de este hombre de Dios es a la vez un ejemplo de dignidad y de humildad. Reivindica su dignidad ante los hombres, sus enemigos: «¿Un hombre como yo ha de huir?» ¿No había comprometido al pueblo en la obra? ¿No lo había armado valientemente? ¿No había intervenido con autoridad ante los conflictos de sus hermanos? ¿Cómo pensar que flaquearía ante acusaciones mentirosas? Pero Nehemías prosigue con una palabra de humildad, más importante que la primera: «¿Y quién, que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida? No entraré» (v. 11). ¡Un hombre como yo! Emplea la misma palabra que la primera vez, pero para situarse humildemente en la presencia de Dios. Se le hubiera podido acusar de orgullo en el primer caso, pero, en el segundo, muestra que el orgullo está muy lejos de su corazón. ¿Cómo entrar en el templo, al cual Dios no permite el acceso más que a los sacerdotes? Un rey de Judá trató de hacerlo, colocándose como rey por encima del sacerdocio, y fue castigado con la lepra (2 Crón. 26:16-21). ¿Cómo iba a soñar Nehemías en renovar este acto profano? Un hombre como él ¿tenía algún valor delante de Dios o algún derecho para quebrantar sus mandamientos? Se le quería provocar a que lo hiciera por miedo. Esta proposición venía de la Serpiente antigua. Era así como Satanás había obrado desde el principio, induciendo a Adán a la desobediencia.

Habiendo rechazado esta mala proposición, Nehemías no va más lejos y deja el asunto entre las manos de Dios. Es importante notar esto. Este hombre de Dios hubiera podido amotinar al pueblo contra Semaías, acusarlo de ser un falso profeta, probar en público que era un traidor, revelar la ignominia de Sanbalat y Tobías. ¡Nada de eso! Encomienda el juicio a Dios: «¡Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron; también acuérdate de Noadías profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo!» (v. 14). El nombre de los adversarios, enemigos del pueblo, viene en primer lugar; el de Semaías no se nombra. ¡Bello ejemplo de un corazón que no se deja llevar por resentimientos personales contra aquél que le dañó injusta y gravemente! Bello ejemplo también de delicadeza hacia un hermano a quien sabe corrompido y asalariado y al que hubiera podido decir: «¡Apártate de mí, Satanás!» Noadías, aparece solo aquí, una verdadera profetisa que había prestado sus manos a esta intriga, con el resto de los profetas. Esta mujer era inexcusable, como sus compañeros, porque ¡la iniquidad que se esconde bajo el manto de los profetas, debe ser señalada!

Fue así como Nehemías hizo frente a los ataques y a los engaños del adversario. Tenía ante sí un ideal invariable y, para alcanzarlo, añadía a la fe la virtud, el ánimo moral que sobrepasa todas las dificultades, rechazando el pecado que nos asedia.

A pesar de toda la oposición, el muro fue terminado el veinticinco del mes de Elul, sexto mes de este año judío que comenzaba en el mes de Abib, cuando las espigas maduraban, mes de la Pascua y de la salida de Egipto (Éx. 13:4). Gracias a la intervención del poder divino, no fueron necesarios más que 52 días para llevar a cabo este inmenso trabajo. Esto era una prueba a los ojos de todas las naciones circundantes «que por nuestro Dios había sido hecha esta obra»; por eso no hay motivos para sorprenderse de que, conociendo estas cosas, «temieron… y se sintieron humillados» (v. 16). Pero entonces surgió un último peligro, suscitado por los más considerados del pueblo. «Asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él». ¿Por qué estaban sometidos a él, reconociendo su autoridad? Cosa muy triste, pero común: Encontraban beneficios en esto. Tobías, como ya se ha dicho, «era yerno de Secanías, hijo de Ara; y Johanán, hijo de Tobías, había tomado por mujer a la hija de Mesulam hijo de Berequías», de raza sacerdotal. Estos nobles de Judá eran de doble corazón; buscaban ganar a Nehemías, hablando de «las buenas obras» de Tobías. Es un hombre amable, decían ellos probablemente, porque había buscado la alianza del pueblo de Dios. ¡Cuántas veces no hemos oído adular las cualidades de un adversario, para atenuar su hostilidad y obligar a las almas a recibirle como aliado! Estos mismos intrigantes contaban a Tobías las palabras de Nehemías. Este intercambio de cartas no tenía como fin ganar al enemigo, sino asustar al conductor del pueblo (v. 17-19).

Es así como el adversario lanzaba todas sus tropas de reserva al asalto de un solo hombre. Pero Dios estaba allí y fortificaba las manos de su siervo. Como lo dijo a Jeremías en su tiempo, podía decirlo ahora a este nuevo testigo: «Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán; porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes» (Jer. 15:20-21).

3.6 - Capítulo 7: Orden de la casa, gobierno de la ciudad y registro genealógico

El muro estaba construido; las puertas y sus cerraduras estaban colocadas; el enemigo, decepcionado de todas sus tentativas, abandona por fin sus empresas. Ahora, el primer cuidado de Nehemías es organizar el servicio de Jehová. Los porteros, guardianes de la casa, los cantores que dirigen la alabanza, los levitas a los cuales es confiado el ministerio de la palabra (comp. 8:7) –porque los levitas ya no tenían, como en el desierto, la carga de llevar los objetos sagrados del tabernáculo– todos estos hombres quedan establecidos en sus cargos.

Pero es necesario todavía una vigilancia confiada a conductores que tengan la virtud de hacerse escuchar. Nehemías, por la autoridad que Dios le ha conferido, escogió dos hombres a este efecto. Es así que, más tarde, vemos a Pablo escoger a Timoteo y Tito en función de su autoridad apostólica. Esta autoridad delegada, actualmente no la posee la Iglesia; y sería una verdadera presunción pretender poseerla aún. A pesar de la ruina, Dios no deja a su Iglesia sin recursos y su Espíritu le dará el socorro necesario. La acción del Espíritu jamás le faltará.

Nehemías procede a esta elección con una sabiduría que le es dada de lo alto. Su hermano Hanani había sido el primero en darle la noticia de la miseria de Jerusalén (1:2). Convenía pues, que aquél que había llevado sobre su corazón el oprobio de la ciudad santa, y que, para levantarla de sus ruinas, había emprendido el largo viaje hacia Babilonia, ocupara una plaza de honor y de autoridad entre el pueblo.

El segundo de estos hombres, era Hananías, jefe de la fortaleza; había hecho su aprendizaje en la misión restringida que había ocupado en «la ciudad de David», propiamente dicha. Tenía otros títulos, además de este: «porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos» (v. 2). El servicio de Dios no puede ser confiado sino a hombres fieles. Y si no lo son ¿cómo serían calificados para ser conductores? Es por esto que tanto Pablo, como Nehemías, se rodeaban de siervos de Cristo, puestos a prueba y hallados fieles (1 Cor. 4:17; Efe. 6:21; Col. 4:7, 9; véase también 1 Pe. 5:12 y Apoc. 2:13). Aun en la actualidad, sin institución apostólica, es necesario que los conductores tengan este carácter. Las iglesias, en general, son muy raramente llamadas fieles, incluso en los días apostólicos. En efecto, este término no les es aplicado sino dos veces: En Efesios 1:1 y en Colosenses 1:2. ¡Quiera Dios que sea de otra manera, allí donde la unidad del Cuerpo de Cristo es efectuada por la reunión de los hijos de Dios, pero qué raro ha sido esto en todo tiempo! Esto es naturalmente imposible, allí donde se pretende formar «iglesias», por la alianza de los cristianos con el mundo.

En todo caso, no se encuentra en la palabra de Dios la fidelidad del conjunto, sino cuando la posición celestial en Cristo es conocida y realizada, como en la asamblea en Éfeso; o cuando, como en Colosas, el valor de la persona de Cristo, Cabeza de su Cuerpo, es apreciado, a pesar de los esfuerzos del enemigo para hacerle perder el goce.

Aún se dice de Hananías, que «era temeroso de Dios más que muchos». El temor de Dios va siempre acompañado de humildad; nadie puede darse importancia estando delante de Él, y es una de las auténticas fuentes de la autoridad de los conductores. Aquel que cree ser algo, no vive en el temor de Dios, y su ministerio no será provechoso a los santos. Será necesario, tarde o temprano, si Dios quiere emplearle, que lo humille a fin de poder utilizarlo.

Consideremos todavía en qué consistían las funciones de estos dos hombres. Debían vigilar escrupulosamente las puertas (v. 3). Nada debía entrar en la ciudad santa, sin ser controlado. Nehemías tenía un temor tal de que elementos extraños fuesen introducidos en la ciudad a favor de la noche, o aun a media luz, que ordenó que, para abrir las puertas, el sol debía calentar, o estar a plena luz. Así nadie podía entrar inadvertido en Jerusalén. Igual debe ocurrir actualmente, sabiendo que tenemos enemigos espirituales, debemos velar para que ciertas doctrines subversivas del cristianismo no se introduzcan en la ciudad de Dios. Y no se trata necesariamente de herejías. A veces son doctrines, verdaderas hasta cierto punto, que desplazadas en relación con otras verdades, son falseadas por esta transposición, convirtiéndose en peligrosas. En todos los tiempos, los conductores dignos de este nombre han debido velar para que estos elementos no se introduzcan, entre los hijos de Dios, aprovechando la noche o la media luz.

Los dos conductores encargados del gobierno de Jerusalén debían velar personalmente, para que las puertas estuvieran cerradas. No debían confiar este cuidado a otros, porque toda negligencia en el servicio hubiera sido fatal, era necesaria una vigilancia continua.

También, por su parte, los habitantes de Jerusalén tenían sus deberes: «Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa» (v. 3). Actualmente, la vigilancia respecto al mal nos incumbe a todos. Cada uno debe estar «delante de su casa». Si dejamos al enemigo introducirse en nuestras casas, arruinará al pueblo de Dios como si se introdujera por las puertas. Debemos ser vigilantes frente a todo mal, ya sean malas doctrines, o mundanalidad. Esta última es más contagiosa que las primeras, y están tan de acuerdo con todas las tendencias de nuestros corazones naturales, que no podemos ser bastante vigilantes para rechazarlas.

Otra dificultad se presenta. La ciudad rodeada de murallas era espaciosa y grande, pero el pueblo era reducido y dentro de ella «no había casas reedificadas». No que no hubiera casas, porque todas no habían sido destruidas y, cuando el pueblo volvió bajo la dirección de Zorobabel, muchas familias pudieron encontrar sus antiguas moradas y ocuparse aún de adornarlas y artesonarlas (Hageo 1:4), cuando el trabajo de la casa de Dios fue interrumpido. Es así que hemos visto un gran número de entre ellos levantar el muro delante de su casa. Nuestro pasaje significa solo que las casas derribadas no habían sido reedificadas; sin duda había en Jerusalén grandes espacios, enteramente vacíos. Daniel hace alusión a este trabajo que comenzó en tiempo de Nehemías. Distingue las siete primeras semanas (de años) de las sesenta y nueve semanas que habrán de pasar hasta la venida del Mesías, y añade que, durante estos cuarenta y nueve años, «se reedificarán plaza y foso en la angustia de los tiempos» (Dan. 9:25, versión Nacar-Colunga). La plaza es el lugar donde se concentra la actividad de la ciudad, el lugar de reunión, el que el primero se puebla de casas; el foso es una defensa suplementaria, destinada a proteger la ciudad. En Daniel, la «plaza», creo que es aquella que estaba delante de la puerta de las Aguas (Neh. 8:1) en la ciudad de David, en Ofel, y que no fue comprendida en el recinto, en la época de la reconstrucción del muro. La palabra de Dios no nos conduce históricamente hasta el tiempo angustioso de que habla el profeta Daniel, tiempo sobre el cual aun el testimonio de la historia es poco explicito.

Del versículo 5 al 73 encontramos la repetición de las genealogías contenidas en el capítulo 2 de Esdras. Los racionalistas no han dudado en atacar este pasaje. Dieciocho de las cifras indicadas en Esdras, ofrecen aquí variantes, algunas veces en menos y otras en más. Pueblo, sacerdotes, servidores del santuario, etc., dan en Esdras una cifra de 29.818 sobre un total comprendiendo los no inscritos, 42.360 personas. Sobre este mismo total de 42.360, Nehemías indica 31.089 personas inscritas. Dejando de lado la invocación, tan fácil como incierta, de faltas de los copistas, comprobamos:

- Que la enumeración de los conductores del pueblo, contiene en Nehemías 7 un nombre, Nahamani (v. 7) no mencionado en Esdras 2.

- Que los registros genealógicos levantados por Zorobabel, estuvieron al día durante un tiempo más o menos largo (véase Neh. 12:23).

- Un hecho bastante notable es que, si se añade a la genealogía de Esdras las 1.396 personas que vinieron, en Nehemías 11, a vivir a Jerusalén, se llega, para el pueblo, a la cifra de 25.540, cifra concordando casi exactamente con la cifra de 25.406 de Nehemías 7.

Podríamos añadir otros detalles, pero cualesquiera que sean nuestras suposiciones, aprendemos aquí, como siempre, a desconfiar de nuestra razón, incluso cuando se trata de detalles materiales de la palabra de Dios, y a esperar en Él para su explicación, si juzga bueno dárnosla en tiempo útil. Todo lector sumiso a la Palabra ha hecho muchas veces esta feliz experiencia.

4 - Capítulos 8 al 10: Estado religioso del pueblo

4.1 - Capítulo 8: El libro de la ley y la fiesta de los tabernáculos

Los capítulos 8 al 10 tratan del estado religioso del pueblo y forman una especie de paréntesis, ya que el capítulo 11 se vincula directamente al capítulo 7.

Se había establecido un orden relativo: El muro había sido terminado y los hombres del pueblo habitaban cada uno en su ciudad. Y ahora los vemos reunirse «como un solo hombre» (vemos lo mismo en Esdras 3 cuando el altar fue establecido) en la plaza, ante la puerta de las Aguas, cercana al templo y no teniendo otro deseo que escuchar la Palabra de Dios. Este pensamiento había nacido en su propio corazón, nadie se lo había sugerido: Ellos «dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel» (v. 1). Esto era en el séptimo mes, el primer día del mes, correspondiente a la fiesta de la nueva luna, o de las trompetas (Lev. 23:23-25; Núm. 10:3-10; Sal. 81:3), figura de la renovación de la luz de Israel, que había desaparecido por un tiempo. En Esdras 3, durante esta misma fiesta, el altar (el culto) había sido restablecido; y ahora, en esta misma fecha, el pueblo entero siente la necesidad de recibir las instrucciones de las Escrituras. Estas dos cosas, el culto y el interés por la Palabra, caracterizarán siempre, así lo creo yo, un avivamiento duradero según Dios. La necesidad de fundarse sobre los libros de Moisés llena todos estos capítulos de Nehemías (véase 8:1, 14, 18; 9:3; 10:34; 13:1). Cuando se trata de la Palabra, vemos a Esdras reaparecer, porque su don y su misión eran de enseñarla y de contribuir así al desarrollo religioso del pueblo. Nehemías, aunque revestido de la alta dignidad de gobernador, cede inmediatamente el puesto a Esdras. ¡Qué hermoso es ver ejercer los dones en mutua comunión, sin ninguna envidia, y sin que unos busquen invadir el dominio de otros! Nehemías ejerce el gobierno por parte de Dios; Esdras, por otra parte, enseña y aplica la ley de Moisés.

Toda la congregación se reunió para escuchar la lectura de la ley, los hombres con las mujeres, así como todos aquellos que tenían inteligencia, es decir, los niños en estado de comprender lo que era leído. Dios proveía así, de una manera cuidadosa, para que aún los niños pudieran aprovechar de su Palabra.

Esdras estaba sobre un púlpito de madera teniendo a los ancianos o jefes de los padres a su derecha y a su izquierda. Con un gesto solemne, abrió el libro a los ojos de todo el pueblo y por encima de sus cabezas, dando así a la ley el lugar de autoridad que le correspondía. Entonces él bendijo a Jehová, el gran Dios. Ciertamente estaba escrito en el libro que Dios se había revelado y reclamaba la obediencia. Todos añadieron su amén a la oración de Esdras; elevaron las manos, se inclinaron y se prosternaron.

Los levitas, que ya no tienen la responsabilidad de llevar los utensilios sagrados (1 Crón. 23:26), cumplen las funciones de siervos de la Palabra haciendo comprender la ley al pueblo y lo hacen con gran cuidado (v. 8). Ellos leen para ser entendidos por todo el mundo, lo cual no carece de importancia. ¡Cuántas veces vemos a los obreros del Señor leer la Palabra en voz baja o muy aprisa, o negligentemente!; y después apresurarse a hablar ellos mismos, como si no fuera más importante escuchar la palabra de Dios, que la suya. Aquí, al contrario, se trata en primer lugar de poner al pueblo en relación directa con la ley, después darle su sentido y en fin hacerla comprender (v. 8). Los levitas tenían aquí el papel de instructores en las escuelas, y esto sorprende tanto más que los niños tomaban parte en esta instrucción, cosa que no debiera jamás olvidarse. Un buen maestro no descansa hasta que los alumnos hayan comprendido lo que les quiere exponer.

El día en que Esdras hizo este gesto y lo que siguió, puede en justicia ser llamado «el día de la Biblia abierta». Esta se dirigía a la vez a la conciencia y al corazón del pueblo, y es reconfortante ver los resultados obtenidos. Todos se afligen y lloran, escuchando las palabras de la ley, pero Esdras les dice: «Día santo es a Jehová nuestro Dios; no os entristezcáis, ni lloréis» Y añade: «No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza» (v. 9-10).

¡No olvidemos jamás esta gran palabra! La humillación, por más preciosa y necesaria que sea, no nos da la fuerza. Cuando se trata de hacer frente a las dificultades, encontramos esta fuerza ocupándonos del Señor, revelado en la Palabra. Esta meditación es una fuente de indecible gozo para nuestras almas, y el gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿No era esto también lo que el apóstol, afligido y asediado de males, recomendaba a los filipenses, tras haber hecho él mismo esta experiencia? «¡Regocijaos en el Señor siempre!"

En otro pasaje (Is. 30:15), encontramos una segunda verdad: «En descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza». ¿Cuántas veces no hemos hecho nosotros esta experiencia? Dejando al enemigo agitarse y redoblar sus ataques, el cristiano permanece en reposo, en plena conciencia de que toda actividad humana, no hará sino debilitar la obra de Dios, y con la entera certeza de que Dios puede obrar sin él.

En Nehemías, el pueblo obedeció a la Palabra que le era dirigida; cesó de llevar duelo y de llorar e hizo grandes regocijos. ¡Él había comprendido! ¡Qué esta sea también nuestra parte!